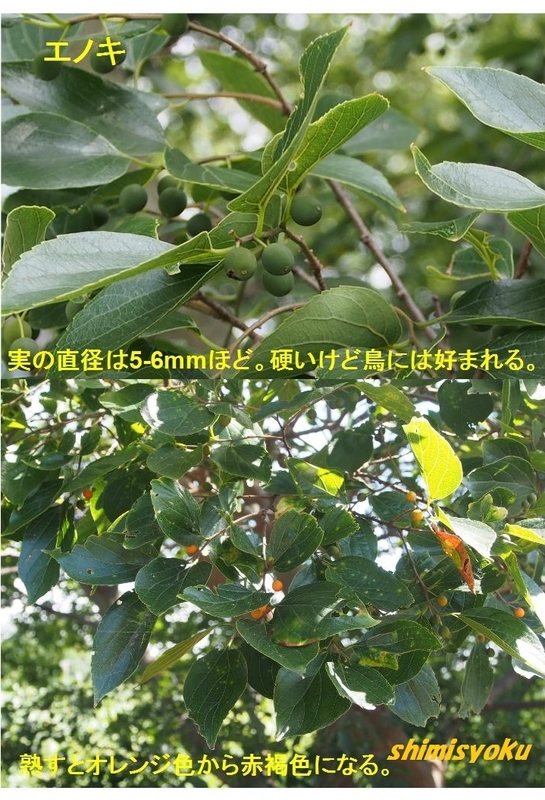

覚えておきたい落葉高木-227.エノキ-

「川辺の木」と言えばヤナギの仲間をイメージする人が多いと思います。そんなイメージに是非、エノキも加えて下さい。

近づくとかなり立派な樹林。近づくと15m以上はありそう。

エノキはアサ科(旧分類体系ではニレ科)エノキ属の落葉広葉樹で、高さは20m以上に達します。少し前まではケヤキと同じ仲間でしたが、DNAの解析でケヤキよりも草本のアサ(大麻)に近いということになったようです。木と草では見た目が全然違うのに・・・、分子系統解析はなかなか慣れません 。エノキは本州から九州の暖かい地域に分布し、河川敷周辺や海辺の低山にまとまった樹林をつくります。ただ、河畔や海岸沿いは昔から人が住んでいて、開発も進み、今ではまとまった樹林は珍しくなっています。河畔に大木がポツンと生育していることがありますので、そんな時は、昔はここにエノキの森があったんだな~と思い浮かべてみて下さい(図鑑によれば一里塚に昔よく植えられたと書いてありましたので、必ずしも森があったわけではないかもしれません)。

。エノキは本州から九州の暖かい地域に分布し、河川敷周辺や海辺の低山にまとまった樹林をつくります。ただ、河畔や海岸沿いは昔から人が住んでいて、開発も進み、今ではまとまった樹林は珍しくなっています。河畔に大木がポツンと生育していることがありますので、そんな時は、昔はここにエノキの森があったんだな~と思い浮かべてみて下さい(図鑑によれば一里塚に昔よく植えられたと書いてありましたので、必ずしも森があったわけではないかもしれません)。

。エノキは本州から九州の暖かい地域に分布し、河川敷周辺や海辺の低山にまとまった樹林をつくります。ただ、河畔や海岸沿いは昔から人が住んでいて、開発も進み、今ではまとまった樹林は珍しくなっています。河畔に大木がポツンと生育していることがありますので、そんな時は、昔はここにエノキの森があったんだな~と思い浮かべてみて下さい(図鑑によれば一里塚に昔よく植えられたと書いてありましたので、必ずしも森があったわけではないかもしれません)。

。エノキは本州から九州の暖かい地域に分布し、河川敷周辺や海辺の低山にまとまった樹林をつくります。ただ、河畔や海岸沿いは昔から人が住んでいて、開発も進み、今ではまとまった樹林は珍しくなっています。河畔に大木がポツンと生育していることがありますので、そんな時は、昔はここにエノキの森があったんだな~と思い浮かべてみて下さい(図鑑によれば一里塚に昔よく植えられたと書いてありましたので、必ずしも森があったわけではないかもしれません)。

岐阜県関市にて(4月10日)。河川敷運動場脇。これは目印?森の名残?

エノキは一里塚に植えられるぐらいなのでブナに比べるとより身近な植物かもしれません。例えば、エノキは榎本さん、榎さん等、苗字によく使用されますが、ブナ(橅)の付く苗字の方はまだ聞いたことがありません。あとはスーパーに並ぶエノキ茸。最近はブナシメジもスーパーに並んでいますが、エノキ茸の方が昔からあって先輩ですね。ちなみにエノキ茸はエノキに出るからそのような名前になったのだと思いますが、私は一度も見たことがないです。

「見たことがない」つながりで、エノキは国蝶オオムラサキの幼虫の食草となっています。エノキの森は少なくなったとはいえ、エノキの個体自体は珍しいものではなく分布地に行けばごく普通にみかけます。ところがオオムラサキを見ることは殆どないです。というか、生まれてこのかた1度しか野生のものは見たことがありません。エサはたくさんあるのに不思議だな~ といつも思います。

といつも思います。

といつも思います。

といつも思います。エノキの特徴は次の3点です。

似た木はいくつかありますが、比較的目にするものとしてはエゾエノキがあげられます。名前にエゾとつくことからもわかりますが、エノキよりも涼しい場所に多く、葉の鋸歯が基部近くから出て、葉の色が明るい緑色の点で異なります。